公众号:灰色大叔爱生活

|离去是诗,归来成词。

一句“你才是文艺青年”的调侃,折射出一个群体的沦陷史。

曾几何时,“文艺青年”是一个闪耀着理想主义光辉的标签。

它代表着敏感的心灵、批判的思维和不合流俗的勇气。

而如今,这个词却充满了复杂意味——有时是自嘲,有时是讥讽,甚至成为一种需要摆脱的“人设”。

文艺青年是从什么时候开始不再文艺的? 答案藏在社会变迁的褶皱里。

01

文艺青年的高光时刻

1920年代,“文艺青年”一词诞生之初,便带着变革的使命。

1928年,郭沫若在《文化批判》发表《留声机器的回音-文艺青年应取的态度的考察》,“文艺青年”一词正式出现。

那时,文艺青年是启蒙者和革命者,是先进文化的代表,肩负着“改变世界”的使命。

到了1980年代,文学青年迎来黄金时期。

“那个时期的文艺青年是随处可见,从很大程度上来讲,那个时期的文艺青年就是指知识分子,他们充满激情、满怀希望,他们用文学填充他们的内心世界。”

当时各行各业的年轻人,第一志愿多是中文系,几乎人人都会写点“抽屉文学”。

02

退潮与分化

1990年代,市场经济大潮冲击下,文学的盛况不再。

“全中国的文艺青年如退潮的海水一样消失着,他们大部分真就是下海了,在商海中打拼自己的一番天地。”

文艺青年开始被文学青年取代。

技术进步(VCD、DVD、电脑和网络的出现)让电影等影像资源变得更容易获取,影像的兴起与文学的没落同步。

与此同时文艺青年原本的含义开始模糊,并逐渐成为了一种风格标签。

03

污名化与符号消费

进入21世纪,“文艺青年”的贬义色彩越来越浓。

有人概括了当下社交网络上文艺青年的“标准画像”:

热爱谈论山本耀司的设计理念但是买不起他的衣服;

崇尚荒木经惟的摄影技术但自己只会用各种免费滤镜;

旅游一定要去“离天堂最近的地方”;

口头禅是“唯有爱与美食不可辜负”,但是吃饭一定要用团购券。

文艺青年被认为具有一些负面特征:“他们总是用很感性的态度对待生活,而又缺乏实践能力…他们甚至有些幼稚…喜欢在同一个地方宅着,带着一股忧郁和无病的气息。”

于是这个标签逐渐演变成了一个轻松、无伤大雅的玩笑,甚至“成为被妖魔化和取消的对象”。

商业力量敏锐地捕捉到了这种变化,并完成了对“文艺青年”的收编与符号化消费。

海子的诗“面朝大海,春暖花开”被房地产商无原则征用,“文艺腔”或“文艺范儿”就被商业机构所蚕食。

文艺青年成为一种营销概念,一种可供消费的生活方式标签。

04

真正的文艺精神从未消失

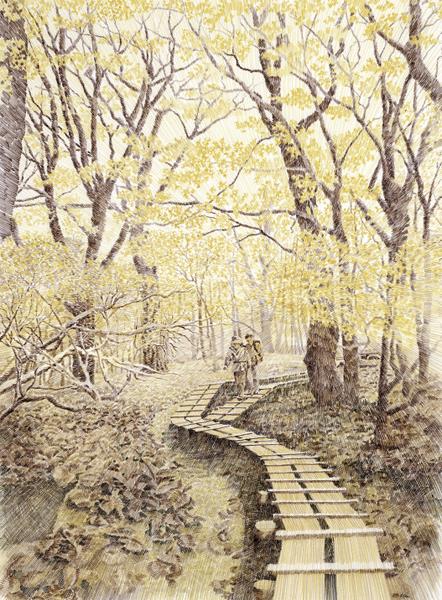

尽管标签被掏空、被嘲弄,但真正追求精神世界、具有批判思维和创造力的青年从未消失。

他们只是可能不再自称“文艺青年”,或者转换了表达形式。

有人认为,播客的兴起某种程度上继承了文艺青年的精神内核。

因为“播客不容易‘装’,三两句话就可以让人露馅”,它要求真实的表达和持续的思考。

互联网的普及固然让文字权重下降,音频、视频等内容形式吸引了大量注意力,但也为真正具有文艺精神的表达和创造提供了新的土壤。

结语:在一个变化的时代里

“文艺青年”一词的变迁,折射出几十年来的社会价值观巨变:从集体理想主义到个人实用主义,从精神追求到物质成功。

在一个崇尚“一切向钱看的单一成功标准”的社会里,文艺性的情怀显得不合时宜、弱势和边缘化。

或许,问题的关键不是“文艺青年从什么时候开始不文艺了”,而是我们这个时代,是否还能为那些不愿随波逐流、珍视精神世界、试图用文艺思考生活和批判现实的青年,提供应有的包容和空间。

一个文明社会的真谛,或许正如王小波所言:“不仅该拥有一个现实世界,他还应有一个诗意的世界。”

文艺青年盛况一去不复返了。